персонализация telegram bot пошаговая настройка под себя

Зачем всё это вашему проекту и как я к этому пришёл

Однажды поздним вечером я открыл статистику своего бота и поймал себя на странной мысли: ответы хорошие, сценарии продуманные, но люди, увы, не задерживаются. Нажмут пару кнопок — и тишина. А потом мне в голову ударила простая мысль: пользователи уходят не потому, что им ничего не предлагают, а потому что предлагают всем одно и то же. В тот момент я начал перестраивать подход — от универсальных скриптов к точечным сценариям под человека. Если коротко, персонализация telegram bot оказалась не «еще одной фичей», а главным мотором удержания и продаж. Кстати, если вам близка тема автоматизации и нейросетей, загляните в сообщество tickyAI — там часто делятся рабочими практиками и кейсами.

С тех пор я запустил несколько проектов для бизнеса и создателей контента — от образовательных ботов до корпоративных ассистентов. И каждый раз картина повторялась: когда бот «видит» пользователя, называет по имени, помнит его привычки, подстраивает меню под задачи — он перестает быть механическим автоответчиком и превращается в цифрового помощника. Внизу поделюсь и личными историями, и конкретными инструкциями.

Карта маршрута: что такое персонализация и чем она полезна

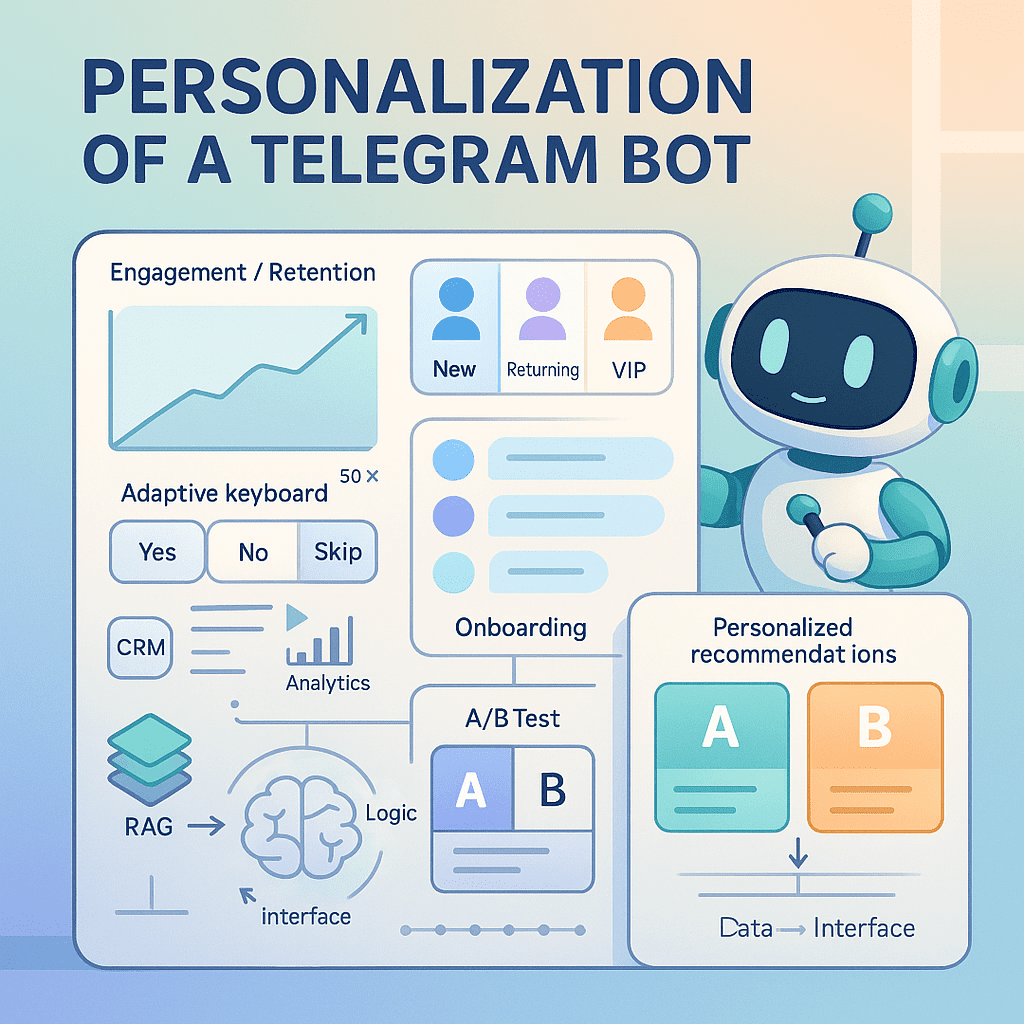

Под персонализацией я понимаю цепочку решений, которая делает опыт для каждого человека немного своим: тексты, меню, рекомендации, напоминания, даже порядок кнопок. Звучит банально, но когда складываешь все вместе — магия. Пользователи проводят больше времени, охотнее возвращаются, чаще покупают, меньше пишут в поддержку, потому что бот «угадывает» потребности.

- Личный контекст — обращение по имени, память о предпочтениях, знание статуса клиента (новый, постоянный, VIP).

- Адаптивный интерфейс — клавиатуры и команды зависят от истории действий и роли пользователя.

- Рекомендации — не просто «посмотрите это», а конкретные предложения в нужный момент и канал.

- Тон и стиль — где-то коротко и по делу, где-то чуть душевнее; бот может быть «своим» для разных типов аудитории.

- Контекст времени — утро/вечер, будни/выходные, сезонность — всё влияет на релевантность.

И да, персонализация — это не всегда сложно. Иногда достаточно пары правильных сегментов и двух-трех сценариев, чтобы в разы увеличить вовлечение. А иногда — нужен умный слой ИИ, про который тоже расскажу ниже.

Как всё работает под капотом

Давайте коротко и без «канцелярита». Любой персонализированный бот держится на трёх китах: данные, логика принятия решений и подстраиваемый интерфейс. Чем богаче данные и гибче логика, тем точнее попадания в ожидания пользователя.

Данные: что собирать и как не напугать пользователя

Минимум, с которым стартую в каждом проекте:

- Анкета без занудства: 3–5 вопросов на старте (цель, интерес, уровень, формат предпочтений). Дальше уточняю по ходу общения.

- Поведение: какие кнопки жмёт, в какие дни активен, когда возвращается, что игнорирует.

- История запросов: тематики, ключевые слова, «боли», частые ошибки.

- Реакции: лайки/дизлайки, быстрые оценки («полезно/не очень»).

- Сегменты: роль (новичок, профи), статус (free/paid), источник привлечения.

Важно: всегда информировать пользователя, что и зачем вы сохраняете. Прозрачность повышает доверие. И да, для персонализация telegram bot не нужны тонны «лишних» данных — ценен не объем, а то, как вы превращаете события в гипотезы и решения.

Логика: от простых правил к ИИ

Начните с «если-то» сценариев. Например: если человек трижды за неделю открывал раздел «курсы» и ни разу не оплатил — покажем честную подборку по уровню с мягким сравнением и коротким FAQ по оплате. Когда таких правил становится много, мы подключаем маленький «мозг» — модели, которые учатся на истории действий и сами предлагают, что, кому и когда отправлять.

Интерфейс: гибкие клавиатуры, меню и команды

Люблю, когда бот меняет лицо под человека: статичные меню — в прошлое. Telegram поддерживает кастомные клавиатуры, inline-кнопки, кнопки в «Меню», Web Apps и быстрые команды. Благодаря этому один и тот же бот демонстрирует разным сегментам разные наборы опций — только релевантное и ничего лишнего.

Инструменты, с которых стоит начать

Удивительно, но половину пользы даёт хорошая дисциплина в базовых настройках. Вот мои «обязательные» шаги.

BotFather: быстрый фундамент

Через BotFather задаю имя, описание, аватар, команды и «Меню» для разных ролей. Команды оформляю сегментно: набор для новичка (обзор, мини-тур), набор для купившего (доступ, поддержка, новые уроки), набор для партнёра (реферальные материалы). Это простая, но очень действенная персонализация telegram bot.

- /setcommands — назначаем команды; полезно вести документацию по сегментам.

- /setmenubutton — настраиваем кнопку «Меню» под роль пользователя.

- /setdomain и Web Apps — если используете встраиваемые мини‑приложения.

No‑code/low‑code конструкторы

Если вы не разработчик, возьмите визуальный конструктор. Мне нравятся платформы, где есть:

- Сегменты и теги — быстро метим пользователей по действиям.

- Ветвление — сценарии, зависящие от ответов или поведения.

- Интеграции — CRM, платежи, таблицы, Webhooks.

- Шаблоны — для быстрого старта без «синдрома белого экрана».

В проектах, где нужна глубина, я использую собственный backend или гибрид: логика в коде, интерфейс — в Telegram.

ИИ-платформы и подключение моделей

Для «живого» диалога и тонкой персонализации подключаю LLM (GPT‑4‑класса, Claude, Gemini) через прокси/провайдера, а память — через базу пользовательских фактов. Из практики:

- Чёткий system prompt с профилем ассистента и гайдлайнами по тонам.

- RAG: ответы подкрепляю вашей базой знаний (FAQ, файлы, статьи).

- Долгая память: аккумулирую конспект профиля (интересы, ограничения, цели).

- Контроль безопасности: фильтры на чувствительные темы и приватные поля.

Практика персонализации: сценарии, которые «стреляют»

Ниже — то, что стабильно повышает метрики. Это не теория, это боевые находки.

Адаптивный онбординг

Первые 3–5 минут решают всё. Я делаю мини‑диалог:

- Кто вы и зачем пришли? (выбор целей)

- Какой формат удобен? (текст, видео, «коротко/подробнее»)

- Когда общаться? (утро/вечер, будни/выходные)

- Показываю «тур по возможностям» — но персонально, без лишнего.

После этого бот сразу меняет меню, подписывает на подходящие подборки и ставит напоминания под удобное время.

Персональные витрины и рекомендации

В e‑commerce боте не показываю всем всё. Есть роли: «новые», «сомневающиеся», «лояльные». Первая витрина — разные блоки: проба с мини‑скидкой, углублённое сравнение для рационалов, быстрые «хиты недели» для импульсивных. Та же логика хорошо работает в медиа/обучении: даю подборку статей/уроков по текущей теме пользователя.

Смена тона и скорости

Если человек отвечает лаконично и быстро — бот сокращает формулировки, даёт «короткие кнопки» и чек‑листы. Если человек пишет развёрнуто — добавляем эмпатию, больше пояснений, примеры. В персонализация telegram bot тон общения — недооценённый фактор.

Геймификация и «свои» достижения

Люди любят видеть прогресс. Я добавляю простую шкалу, бейджи за действия, маленькие «квесты». Главное — не общий рейтинг для всех, а личные траектории: челленджи под интересы конкретного пользователя и награды, которые ему действительно нравятся.

Триггеры поведения

- Возврат: если 7 дней не был активен — мягкое напоминание с ценностью (подборка, подарок, разбор).

- Сомнения: после 3 просмотренных карточек без действий — предложить сравнение, сторителлинг‑кейс и кнопку «задать короткий вопрос».

- Победы: отмечаем достигнутые цели эмодзи и личным комментарием — люди улыбаются и остаются.

UX и интерфейс: чтобы бот «не мешал», а помогал

Главное правило: человеку должно быть проще сделать действие, чем не сделать. Всё остальное — сервис.

Динамические клавиатуры

Меняйте кнопки в зависимости от роли и контекста. Например:

- У «новичка»: «Как это работает», «Попробовать демо», «Личные цели».

- У «платного»: «Мой доступ», «Новые модули», «Поддержка 24/7».

- В процессе покупки: «Сравнить тарифы», «Частые вопросы», «Оплатить в 1 клик».

Меню и команды под сегменты

Через BotFather делаю разные /команды для ролей и показываю их контекстно. Пользователь видит только то, что актуально: меньше шума — больше действий.

Web Apps, когда «узко в чате»

Если нужен сложный интерфейс (форма, каталог, графики), выносите это в Web Apps. В чате оставляйте «тонкую прослойку»: короткий текст + кнопка «Открыть». Так UX не «ломается», а бот остаётся быстрым.

Аналитика: без цифр персонализации не бывает

Я веду простой, но жёсткий набор метрик. Без них легко увлечься «красивыми идеями», которые не работают.

Что измерять

- Активация: сколько прошли онбординг до конца, где отваливаются.

- Вовлечение: частота сессий, глубина взаимодействий, доля повторных действий.

- Конверсия по сегментам: новая аудитория vs повторная, бесплатные vs платные.

- Качество рекомендаций: CTR, сохранения, «полезно/неполезно».

- ROI: доход на пользователя, LTV, снижение нагрузки на поддержку.

A/B и «мульти» тесты

Тестируйте разные тоны, порядок кнопок, тексты подсказок, отправку в разное время. Иногда одна фраза в «хелпе» даёт плюс 10–15% к завершениям сценария — честно, сам удивлялся.

Интеграции: зачем боту знать больше

Персонализация вырастает, когда бот подключён к вашей экосистеме.

CRM и биллинг

Из CRM берём статус клиента, историю покупок, циклы пролонгации. Из платежей — любимые методы, чувствительность к скидкам. На основе этого показываем персональные предложения: «ваш размер, ваш стиль, ваша цена».

Контент‑хранилища и база знаний

Свяжите бот с вашей документацией, статьями, видео. Системы типа RAG (поиск релевантных материалов) помогают давать осмысленные ответы и персональные подборки.

Календарь и напоминания

Щадящий онбординг: если пользователь отмечает удобные слоты для общения, напоминания приходят в эти окна. Простейшая вещь, но вовлечение взлетает.

ИИ как мотор «глубокой» персонализации

Когда правил становится слишком много, ИИ снимает боль: он замечает паттерны и помогает принимать решения. Что работает у меня:

Контекст и память

Бот хранит (без лишней паранойи) «паспорт» пользователя: интересы, табу, прогресс, цели, факты, которые тот явно сообщил. На основе этого ИИ персонализирует тексты: где-то шуточка, где-то короткий чек‑лист, где-то тёплая поддержка.

Рекомендательные модели

Если у вас каталог, новости, уроки — дайте модели «сигналы» (просмотры, до конца/не до конца, сохранения, «полезно/неа»). Алгоритм быстро научится предлагать «ваше» и в правильном порядке.

Снижение когнитивной нагрузки

Каждому пользователю — свой формат: «коротко и тезисно», «подробнее», «видео» или «карточки с кнопками». ИИ оценивает предпочтения автоматически и подстраивает подачу.

Кейсы: короткие истории из моих проектов

Историй много, но выделю три, где персонализация telegram bot дала наибольший буст.

Образовательный ассистент: рост завершений на 38%

Мы спросили цель обучения, привычное время для занятий и формат. Бот подстроил план, тон и «порции» материала. Под конец недели присылал персональный обзор прогресса и точечные подсказки по ошибкам. Результат: +38% завершений модулей, -22% вопросов в поддержку, выше NPS.

E‑commerce мини‑витрина: больше повторных покупок

Сегментировали пользователей: «новые», «сравнивающие», «лояльные». Каждому — витрина с разным приоритетом блоков, разный тон и частота напоминаний. Добавили «молчаливую» фичу: если погода плохая, аккуратно предлагали товары «для дома». Конверсия на повторную покупку подросла почти в 2 раза, средний чек — на 27%.

Контент‑бот автора: CTR вырос в 1.7 раза

Подписчики отмечали, что им ближе — «продуктивность», «софт‑скиллы» или «истории». Бот делал персональные дайджесты 2–3 раза в неделю. Сегментам «коротко» давал 3 карточки по 200–300 символов, сегментам «подробнее» — 1 развернутый разбор. CTR вырос в 1.7 раза, меньше отписок.

План внедрения: с чего начать и как не застрять

Если у вас ещё нет персонализации — вот мой «минимал‑план» на 2–3 недели.

Неделя 1: фундамент

- Добавьте лёгкий онбординг (3–5 вопросов).

- Опишите 2–3 ключевых сегмента и определите, чем они отличаются.

- Настройте разные команды и меню через BotFather.

- Подключите базовую аналитику событий (нажатия, вовлечение, конверсии).

Неделя 2: первые сценарии

- Соберите 3 персональные витрины/дайджеста (по сегментам).

- Сделайте динамические клавиатуры (часто используемое — наверх).

- Настройте 2–3 триггера поведения (возврат, сомнения, победы).

Неделя 3: улучшения и тесты

- Запустите A/B тесты тонов, текстов и порядка кнопок.

- Подключите ИИ к ответам на часто задаваемые вопросы (через RAG).

- Сверьте метрики: активация, CTR, конверсии, удержание.

Частые ошибки и как их избежать

- Слишком много спрашиваете на старте — анкета должна «дышать». Часть уточнений перенесите в процесс.

- Одинаковое меню для всех — уберите лишнее. Показывайте только то, что полезно прямо сейчас.

- Гипер‑продажи — без ценности персонализация превращается в назойливость. Сначала польза.

- Отсутствие аналитики — без цифр вы «стреляете вслепую». Отмечайте каждый шаг.

- ИИ без рамок — задавайте ассистенту роли, стиль, правила. И обязательно фильтруйте чувствительные ответы.

FAQ: коротко о главном

Можно ли сделать персонализацию без кода?

Да. Современные конструкторы поддерживают сегменты, теги, ветвления, базовую аналитику. Этого хватает, чтобы получить первые ощутимые результаты.

Нужен ли искусственный интеллект?

Не всегда. Начните с правил. Если сценариев становится много и вы хотите «живой» диалог, подключайте ИИ постепенно: сначала на ответы, потом на рекомендации.

Как не «переперсонализировать»?

Золотое правило: человек всегда должен понимать «почему мне это показали». Чем прозрачнее логика, тем выше доверие.

Что с приватностью?

Сообщайте, что сохраняете и зачем. Не собирайте лишнего, шифруйте чувствительные данные, дайте удобные настройки «что хранить» и «как забыть». Люди это ценят.

См. также

- Обзор TickyAI: как он меняет подход к привычкам

- Геймификация продуктивности: почему TickyAI мотивирует лучше

- Как Telegram‑бот помогает менять привычки и мотивацию

- Челлендж 21 день: меняем привычки с AI

- Лучшие Telegram‑боты для бизнеса и саморазвития

Финальные мысли

Персонализация — это про уважение к времени и вниманию вашего пользователя. Про умение услышать, когда он торопится, и поддержать, когда он ищет. Про ощущение, что «бот понимает меня», — и это не магия, а системная работа: немного сегментов, немного контекста, капля ИИ и любовь к деталям. Начните с малого: разложите аудиторию на три смысленных корзины, подправьте меню, спросите пару правильных вопросов на старте — и вы заметите, как цифры двинутся в правильную сторону. А дальше — улучшайте на данных, экспериментируйте, не бойтесь менять даже то, что «и так работает».

Хотите быть в курсе последних новостей о нейросетях и автоматизации? Подпишитесь на наш Telegram-канал: TickyAI