Мотивация для достижения целей лучшие методы

зачем вообще разбираться с мотивацией и где она теряется

Помню декабрьский вечер: кофе пахнет корицей, в заметках — амбициозный план на год, а внутри — ноль тяги. Не то чтобы цели плохие, просто батарейка разрядилась. В тот момент я наконец принял простую вещь: мотивация — не муза и не вспышка вдохновения, а система мелких рычажков. Их можно подкрутить и по‑человечески поддерживать, чтобы не сдуваться на втором круге. И да, иногда это звучит прозаично, зато работает.

С тех пор я перестал ждать «правильного настроения» и начал проектировать условия. Это как в спорте: готовишь форму, ставишь будильник, выбираешь маршрут — и шансы выйти на пробежку растут в разы. По сути, мы строим собственную экосистему, где мотивация не тает при первом же встречном ветре. Кстати, часть своих черновиков по привычкам и экспериментам я обсуждаю в Telegram — нас там немного, но тепло: tickyAI.

Если коротко, есть два понятных источника тяги к действию. Внутренняя — когда нравится сам процесс, и внешняя — когда притягивают бонусы: деньги, статус, лайки. Я долго пытался выбрать «правильную» сторону, пока не заметил: лучше всего работает гибрид. Как смузи: база — интерес, сверху — немного пряников. Важно только не переборщить со сладким.

внутренняя и внешняя тяга: быстрая ориентация

- Внутренняя мотивация. Кайф от занятия, ощущение смысла, любопытство. Держит надолго, но требует ухода — как сад.

- Внешняя мотивация. Награды, признание, рейтинги. Включает быстро, зато гаснет так же стремительно, если не подложить смысл.

Задача — связать действие с ценностями (чтобы было «зачем») и придать ему динамику через небольшой ажиотаж: баллы, фишки, микро‑соревнование с собой или друзьями.

как работает механизм изнутри

Когда мы идём к цели, мозг непрерывно сравнивает «стоимость» действия и ожидаемую радость от результата. Если трение высоко (сложно, долго, страшно), мы тянем резину. Если шаг маленький, понятный и почти приятный — начинаем. Поэтому ключевые настройки звучат немного технично:

- Уберите лишнее трение. Подготовьте контекст: спортивная форма на стуле, заметка-шаблон для отчёта, быстрый доступ к проекту.

- Увеличьте видимость прогресса. Графики, галочки, уровни — мозгу важно «видеть» движение, иначе он сомневается, что что-то происходит.

- Свяжите действия со смыслом. Когда наши шаги совпадают с личными ценностями, внутренний мотор заводится мягче и стабильнее.

- Снимите давление. Гиперожидания рушат мотивацию. Разрешите себе идти темпом «один маленький кирпич в день».

С учётом этого я перестал переоценивать вдохновение и начал проектировать поведение. И, честно, стало спокойнее: меньше драм, больше результатов.

семь рабочих подходов, к которым я возвращаюсь снова и снова

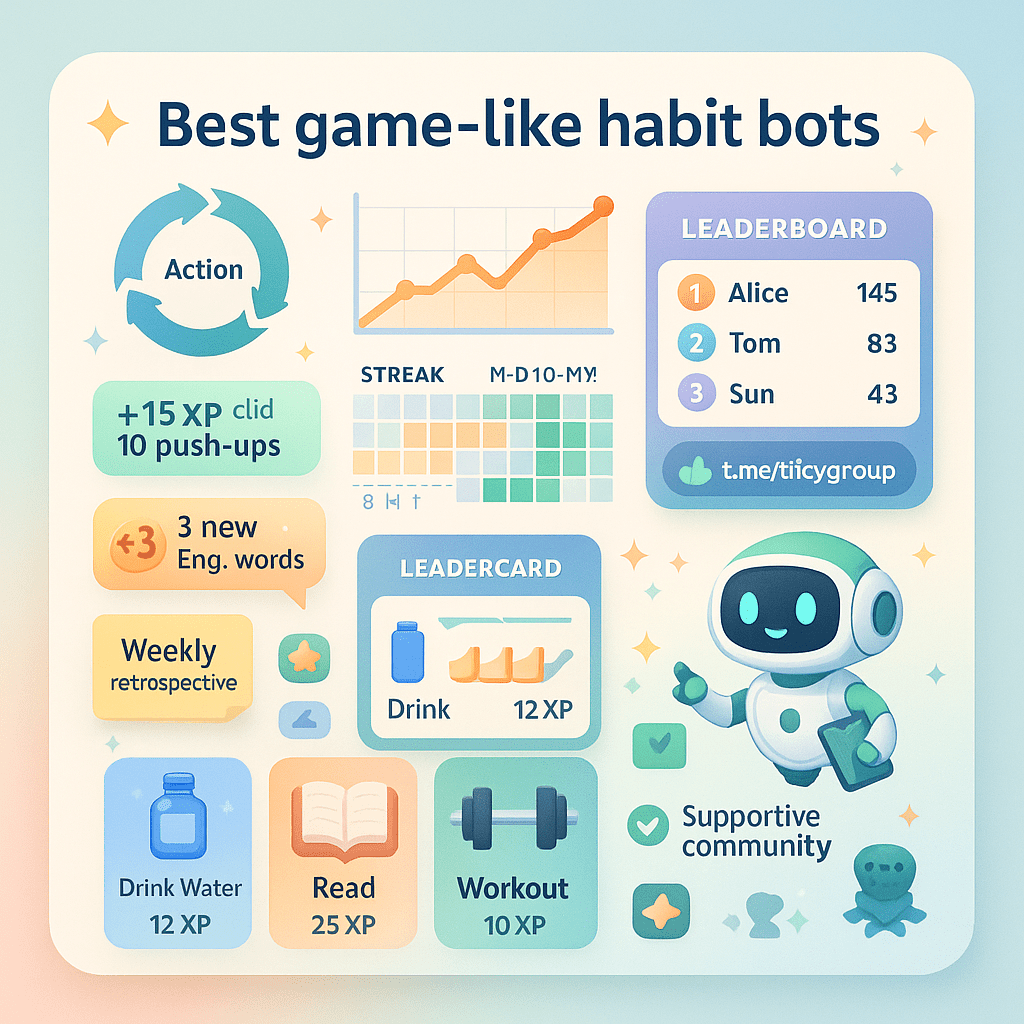

1. геймификация: играйте, чтобы побеждать

Игра — удобный костыль для мозга. Мы любим уровни, бейджи, мини-челленджи. Когда я восстанавливал английский, завёл систему очков: 10 баллов за день практики, +5 за разговор с носителем, +1 за словарь. Казалось бы, детский сад, но желание «добить до круглой сотни» вытягивало меня на занятия в самые ватные дни.

- Соберите «уровни» и символические призы (стикеры, смешные титулы вроде «маг утренних страниц»).

- Делайте прозрачный прогресс: шкала, таблица, доска лидеров для команды.

- Попробуйте сервисы. Если любите ролевые игры — гляньте Habitica: за дела там дают опыт и броню. Забавно и, неожиданно, дисциплинирует.

Маленькая хитрость: не делайте призы слишком крупными. Парадоксально, но слишком жирная награда может перегреть ожидания и сжечь интерес.

2. аффирмации: перенастройка внутреннего диалога

Звучит эзотерично, но по факту — чистая когнитивная гимнастика. Я записываю короткие фразы в нотах и включаю их утром: «Я выбираю доводить одно дело до конца», «Мой темп ок, я иду системно». Главное — не врать себе. Если утверждение слишком далёкое, мозг сопротивляется. Помогает мост: «Я учусь выступать уверенно» вместо «Я блестящий спикер».

- Связывайте формулировки с наблюдаемыми фактами: «Я веду дневник 12 дней подряд — я упорный».

- Произносите вслух в конкретных ситуациях: перед встречей, перед тренировкой, в начале рабочего блока.

3. техника осознанного выбора: «что я выбираю сейчас?»

Когда ловлю себя на прокрастинации, останавливаюсь и спрашиваю: «Что я выбираю — облегчение сейчас или результат вечером?» Этот крошечный диалог возвращает чувство ответственности. Не ругайте себя, просто выбирайте. Часто после такого вопроса я делаю хотя бы «микро-шаг» — и это сдвигает маховик.

Приём 10/10/10: как я буду относиться к этому выбору через 10 минут, 10 дней, 10 месяцев? Лестница времени помогает увидеть последствия и расставить точки над «i».

4. цели по SMART: ясность побеждает туман

Классика, которая не устаревает. Не «выучить Python», а «пройти курс X и написать 2 пет‑проекта до 30 мая». Когда критерии понятны, мозг перестаёт блуждать.

- Specific: что именно я делаю?

- Measurable: как померю прогресс?

- Achievable: посильно ли это моим ресурсам?

- Relevant: зачем это мне сейчас?

- Time‑bound: когда проверка результата?

Кстати, полезно быть «SMART, но добрым»: оставляйте 10–20% буфера на жизнь и форс‑мажоры.

5. имплементационные намерения: сценарии «если… то…»

Это один из моих фаворитов. Мы заранее прописываем триггеры и реакции: «Если 7:00 — я в кроссовках», «Если открыл ноут — 10 минут без мессенджеров», «Если вижу сложную задачу — разбиваю на 3 шага». Такие инструкции убирают переговоры с собой. Вы как бы переносите волю в прошлое, где вы спокойнее и дальновиднее.

Совет: держите формулировки короткими и наблюдаемыми. «Если…» — это событие, которое легко заметить; «то…» — действие, занимающее не больше 2–15 минут.

6. связь с ценностями: мотивация из глубины

Без смысла мы быстро перегреваемся. Когда я начал бегать ради цифр, всё шло тускло. А когда связал пробежки с ценностью «быть активным отцом и долго играть с детьми» — процесс ожил. Ответьте себе: «Для чего мне это помимо денег и одобрения?» Если ответ живой — появится «внутренний мотор».

- Сделайте мини‑ритуал: перед началом дела проговорите свой «зачем» одним предложением.

- Свяжите цель с ролью: партнёр, родитель, наставник, гражданин. Мы сильнее держимся за то, что поддерживает идентичность.

7. принцип «аппетит приходит во время дела»

Я часто начинаю с 5 минут. Смешно, но это спасало проекты. Ставишь таймер, делаешь совсем малость — и мозг, увидев движение, добавляет энергии. Главное — уважать маленький шаг, не считать его «несерьёзным».

Микрошаги‑стартеры: открыть документ и назвать его, разложить материалы по папкам, записать один тезис. Всё, что снижает трение входа.

дополнительные трюки и неожиданные развороты

- Не разрывай цепочку. Отмечайте дни, когда вы сделали минимум. Визуальная полоска прогресса работает почти бессовестно — так и хочется продолжить.

- Цикличность мотивации. У всех бывают «ямы». Планируйте их как погоду: в низкие дни оставляйте облегчённую версию дела, чтобы не выпадать из колеи.

- Юмор спасает. Я даю задачам забавные названия: вместо «подготовить отчёт» — «вылизать досье на март». Снижается внутреннее напряжение.

- Тёмная сторона. Перегрев мотивации — прямой путь к выгоранию. Следите за сном, отдыхайте, не настраивайте себя под режим «робот».

- Техника «две минуты». Если можно уложиться в 120 секунд — делайте сразу. Это очищает фон и экономит кучу внимания.

- Ритуалы входа и выхода. Начальный сигнал (чай, один и тот же плейлист) и финальный (короткая запись итогов) создают ощущение завершённости.

живые истории: что сработало у меня и у команды

кейс 1: «возвращение в форму без героизма»

После травмы я вернулся к тренировкам через «лестницу усилия»: понедельник — 5 минут, среда — 8, пятница — 10, потом по 2 минуты добавлял каждую неделю. Включил игру: за 5 тренировок — символический «орден терпения». Через 2 месяца я уже без борьбы бегал по 25 минут и не ненавидел кроссовки.

кейс 2: «командные доски и неделя без штрафов»

В одном стартапе мы заменили штрафы за опоздания на систему бонусов за присутствие на стендапах и выполненные «минимумы». Появились уровни, прозвища, небольшой рейтинг. Интересно, что дисциплина выросла без токсичности, а чувство локтя — наоборот — усилилось.

кейс 3: «языковой рывок по выходным»

У приятеля английский стоял на месте. Мы прописали намерение «если суббота — 30 минут разговорного клуба», подвязали мини‑награду (кофе в любимой кофейне) и отметки в календаре. Через 10 недель он заметил, что перестал переводить в голове — речь потекла. Не магия, просто последовательность.

самые частые ошибки и как их обойти

- Слишком высокие ожидания с первого дня. Антидот: «лестница усилия» и уважение к маленьким шагам.

- Размытые цели. Антидот: SMART‑структура и проверка «что считается успехом?»

- Одиночество на дистанции. Антидот: соц‑поддержка — чат с единомышленниками, товарищ по отчётности, маленький лидерборд.

- Перфекционизм. Антидот: критерий «достаточно хорошо сегодня» и лимиты времени.

- Отсутствие обзора недели. Антидот: по воскресеньям — 20‑минутный обзор планов и корректировка приоритетов.

- Соблазн «сначала куплю идеальные инструменты». Антидот: начните с того, что уже под рукой. Инструменты докрутите по ходу.

план на 30 дней: мягкий разгон без перегрева

неделя 1: включение системы

- Определите одну цель на месяц. Пропишите SMART‑критерии.

- Сделайте 3–5 имплементационных намерений «если… то…» для типичных ситуаций.

- Подготовьте среду: папки, шаблоны, таймер, напоминания.

- Запустите «не разрывай цепочку» — календарь или трекер.

неделя 2: видимый прогресс

- Добавьте геймификацию: уровни, очки, символические награды.

- Внедрите ежедневный ритуал входа в работу и короткий ритуал выхода.

- Поставьте «микро‑план»: один маленький шаг каждый день (5–15 минут).

неделя 3: работа с внутренним голосом

- Сформулируйте 3 аффирмации‑моста под вашу цель.

- Каждое утро проговаривайте свой «зачем» — одно предложение.

- Раз в два дня — 10‑минутный обзор прогресса: что получилось, что мешало, что упрощаем.

неделя 4: устойчивость и масштабирование

- Подключите человека‑партнёра по отчётности или мини‑чат.

- Проведите «генеральную уборку трения»: уберите лишние шаги, автоматизируйте рутину.

- Сделайте мягкую ретроспективу: чему научились, что берёте в следующий месяц.

faq: короткие ответы на частые вопросы

что делать, если мотивация пропала совсем?

Опустите порог входа до смешного минимума (2–5 минут), поменяйте контекст (новое место, плейлист), вспомните личный «зачем» и сделайте один маленький шаг. Как правило, после начала тяга хоть немного возвращается.

как не сорваться после первой неудачи?

Примите «плохие дни» как часть процесса. Введите правило «минимум любой ценой»: даже в плохой день делать 1 крошечный шаг, чтобы не рвать цепочку.

какие награды работают лучше?

Небольшие, частые, связанные с процессом: наклейка в трекере, чашка кофе после блока, 15 минут любимого подкаста. Слишком крупные награды повышают давление и ломают удовольствие.

что важнее — дисциплина или вдохновение?

Дисциплина. Но дисциплина без смысла быстро устаёт, а вдохновение без структуры утекает. Работает связка: смысл + маленькая дисциплина каждый день.

как совместить несколько целей?

Правило «один приоритет на период». Остальные — в режиме поддержки (минимальные шаги). Каждые 2–4 недели можно переключать фокус.

мини‑гайд по инструментам, которыми я реально пользуюсь

- Таймеры и режимы. 25/5, 50/10, 90/20 — поиграйте интервалами и выберите свой ритм.

- Трекеры. Любой календарь с галочками, заметки с чеклистами, доски Kanban.

- Геймификация. Простейшие очки в таблице или сервисы вроде Habitica.

- Соц‑поддержка. Небольшие группы отчётности; у меня это уютный уголок в Telegram — tickyAI.

см. также

- Обзор TickyAI: как он меняет подход к привычкам

- Геймификация продуктивности: почему TickyAI мотивирует лучше

- Как Telegram‑бот помогает менять привычки и мотивацию

- Челлендж 21 день: меняем привычки с AI

- Лучшие Telegram‑боты для бизнеса и саморазвития

вывод

Мотивация — это не вспышка, а аккуратная архитектура из привычек, смыслов и поддерживающих ритуалов. Когда мы убираем трение, делаем прогресс видимым, смешиваем внутренний интерес с небольшими внешними бонусами и держим темп маленьких шагов, цели перестают быть миражами. Они становятся маршрутом, по которому приятно идти. Я продолжаю докручивать систему — и вас приглашаю экспериментировать: берите один инструмент, внедряйте на неделю, отмечайте результат и подстраивайте под себя. Жизнь и так сложная штука; пусть путь к важному будет чуть легче — и, по возможности, веселее.

Хотите быть в курсе последних новостей о нейросетях и автоматизации? Подпишитесь на наш Telegram-канал: TickyAI