30 дней с bot как изменились цели и привычки в работе

Зачем вообще пробовать бота для целей: личный контекст и ожидания

Мне было не то чтобы сложно, но как-то расплывчато: планов — гора, а энергия то вспыхивает, то пропадает. По вечерам я ловил себя на странной мысли: задачи есть, инструменты есть, а ощущение, что двигаюсь, — нет. В этот момент мне подсказали попробовать Telegram-бота, который помогает ставить и выполнять цели. Скептически усмехнулся, но любопытство победило. И вот что вышло, когда я реально прожил с таким помощником плотный месяц — без героизма, но и без поблажек.

Если хочется сразу нырнуть в сообщество, где обсуждают продуктивность и умные инструменты, загляните в tickyAI — оттуда я, собственно, и подцепил первые рабочие сценарии.

Как это работает на практике: схема взаимодействия

Принцип прост, как дверной звонок: настраиваешь бота, формулируешь цели, выбираешь ритм напоминаний, отвечаешь на короткие вопросы, присылаешь мини-отчеты. Но за этой простотой — технология привычек и аккуратная поведенческая механика. Бот не давит, а создает рельсы: тебе остается лишь ставить ногу перед ногой.

- День 1: я сформулировал 2–3 «якорные» цели. Не «выучить язык», а «15 минут английского по учебнику каждый будний день», не «сбросить вес», а «3 кардио-сессии по 25 минут в неделю».

- Дни 3–7: бот задавал уточняющие вопросы — кто бы ожидал, но это вытаскивает на поверхность реальные ограничения: время, место, привычки сна. Хотел заниматься утром, но объективно получается в обед? Бот мягко разворачивает к фактам.

- Неделя 2: подключил напоминания под мой режим и короткие чек‑ин отчеты. 3 вопроса в день, суммарно 2–3 минуты. Не отвлекает, а, наоборот, собирает в кучку.

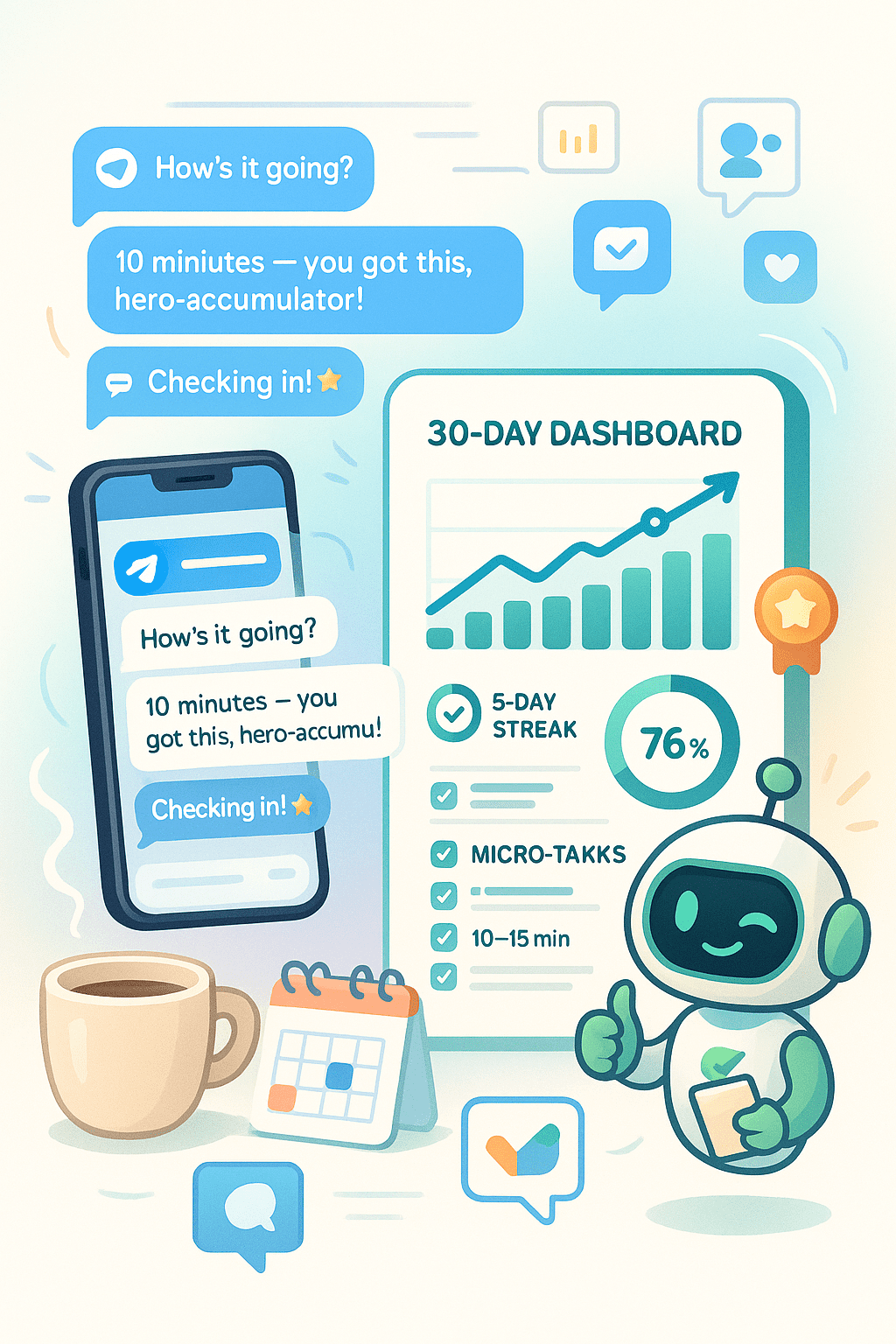

- Неделя 3: появилась статистика и первые графики: проценты выполнения, streak-и, лучшие дни недели. Хочешь — играйся, хочешь — просто смотри тренд.

- Неделя 4: бот предложил ретроспективу: что сработало, что нет, что можно укрупнить, а что — отрезать без жалости. Тут уже начинается взрослая история про фокус, а не про списки длинной с рукав.

Первые эффекты: дисциплина без героизма

Самое удивительное — исчезла необходимость «мотивировать себя» каждое утро. Вместо вдохновения пришла система. Я больше не спорил с собой, делать или нет. Был план, придуманный заранее в ясной голове, и короткий сигнал от бота: настало время. Это почти как с чисткой зубов: не ищешь вдохновения на эту тему, просто делаешь.

- Микро-победы каждый день: бот фиксирует минимум прогресса и отмечает его — оказывается, этого хватает, чтобы мозг «поверил» в движение.

- Гибкий ритм: один пропуск не превращается в «всё пропало». Бот предлагает компенсировать или переопределить нагрузку, и чувство вины не съедает время.

- Меньше шума: когда есть 2–3 приоритетные задачи на день, остальные перестают ломиться в дверь. Парадоксально, но дел успеваешь больше.

Инсайты и живые кейсы за месяц

Автоматизация мотивации и ответственности

Раньше мне казалось, что внутренний надсмотрщик — это про жесткость. В реальности бот напоминает скорей в формате дружеского подталкивания: «Ты уже сделал маленький шаг к цели?» Этот короткий вопрос в нужный момент меняет сценарий дня. Я отмечал это и у себя, и у ребят из чата: когда у тебя в кармане есть «тихий партнер», откладывать становится… просто неловко.

Дисциплина как система, а не «сила воли»

В поведенческой психологии давно пишут, что регулярная обратная связь повышает вероятность довести дело до результата. В моем случае за 4 недели процент выполнения ключевых задач в будни подрос примерно в полтора раза. Секрет в том, что бот переводит эмоции в процессы: делишь цель на шаги, ставишь ритм, получаешь микро-отчеты и корректировки. Вдохновение — бонус, но не опора.

Психология мелких побед и прогресс в цифрах

Тот самый момент, когда графики работают на тебя, а не наоборот. Бот показывает «стекло прогресса»: streak-и, проценты, бар-чарты по дням. Думаешь, что не двигаешься? Открываешь статистику — и видишь 19 закрытых микро-дел за неделю. Это как фитнес-браслет для продуктивности: не обманешь.

Меньше прокрастинации, меньше стресса

Большие проекты перестали пугать. Они живут в боте как цепочки маленьких шагов. Отсюда — меньше тревоги, меньше «паралича анализа». Серьезно, я стал спать спокойнее, потому что перестал таскать в голове аморфные «надо бы».

Обратная связь как топливо для роста

Самая ценная часть — диалог. Бот не просто «пикает», он задает вопрос: почему шаг не сделан, какие помехи, что улучшить? Ответы короткие, но именно они дают пищу для следующего спринта. В бизнесе рассылки и микросерии вопросов возвращают клиентов, а в личной продуктивности — возвращают нас к собственным обещаниям.

Лайфхаки месяца: что действительно заходит

- Правило трёх задач: в боте у меня закреплено максимум три ключевые задачи на день. Остальное — бонус. Голова наконец перестала кипеть от нескончаемых списков.

- Микроцели как кирпичи: делю цель на микрошаги и ставлю их отдельно. 10–15 минут — это всё, что нужно, чтобы «разогреть мотор». Через месяц из таких камешков собирается приличная стена.

- Юмор вместо самобичевания: бот пишет что-то вроде: «Ну что, герой-аккумулятор, зарядимся на 10 минут?» — и вот уже улыбка и движение. Мелочь, но психологически работает.

- Интеграция с календарем: завязал слоты в Google Calendar на напоминания бота. Там же появились «окна отдыха». Выгорание стало обходить стороной.

- Прогресс и постмортем: каждую пятницу бот предлагает мини-разбор: где были провалы, где был пик энергии. По двум-трем вопросам получаю ясную картинку недели.

Реальные истории: коротко и по делу

- Александр, маркетолог: «Через месяц с ботом я перестал бояться больших проектов. Разбивка целей на ежедневные шаги и регулярный контроль помогли мне запустить онлайн-курс, который висел мертвым грузом два года».

- Ирина, студентка: «Я перестала готовиться к экзаменам в последний день. Бот задавал уточняющие вопросы и делал веселые пинки. Впервые закрыла сессию без паники».

- Сообщества за рубежом: пользователи делятся сценариями, где бот подбрасывает короткие медитации и мини-игры против прокрастинации. Сочетание напоминаний и микро-практик — неожиданно эффективная связка.

Пять законов продуктивности с ботом

- Закон регулярности: ежедневный контакт формирует привычку быстрее, чем разовые рывки.

- Закон микроуспеха: маленькие победы питают большую цель энергией и уверенностью.

- Закон обратной связи: анализ коротких отчетов — это карта к следующим улучшениям.

- Закон легкости: немного юмора делает дисциплину терпимой, а иногда даже приятной.

- Закон интеграции: чем ближе бот к твоему реальному расписанию, тем выше шанс результата.

Темные стороны: ограничения и риски

- Уведомлений слишком много: если бот шумит чаще, чем нужно, раздражение неизбежно. Спасают «тихие часы» и разумный порог напоминаний.

- Зависимость от технологии: комфортно полагаться на внешние подпорки, но важно развивать и внутреннюю опору. Бот — инструмент, не заменитель характера.

- Шаблонные сценарии: не все помощники одинаково гибки. Если нет адаптации под твою жизнь, бот быстро превращается в очередной виджет.

- Приватность: подумай, какие данные отправляешь. Закрытые цели — закрытые чаты, бэкапы — по расписанию.

- Искажения в статистике: красивые цифры — это приятно, но иногда они уводят взгляд от главного. Смотри на качество результатов, не только на проценты.

План действий на 30 дней: неделя за неделей

Неделя 0: подготовка

- Ответь себе: зачем это мне? Прямо запиши: «хочу X, потому что Y».

- Выбери 1–3 цели. Конвертируй их в измеримые шаги. Сложные — дели до 10–15 минут.

- Задай частоту и тихие часы. Лучше недожать, чем перегреть.

Неделя 1: запуск и калибровка

- Делай минимум, но каждый день. Срабатывает эффект «первой ступеньки».

- Отмечай контекст: где, во сколько, в каком состоянии проще заходят задачи. Бот спросит — отвечай честно.

- В конце недели — короткая ретроспектива: какие шаги были лишние, какие стоит закрепить.

Неделя 2: стабилизация и ритм

- Фиксируй 2–3 приоритетных задачи на день, остальное — как получится. Никакого марафона хаоса.

- Подключи календарь, чтобы задачи жили не только в боте, но и в расписании.

- Определи «контрольные точки»: вторник и четверг, к примеру, — дни для проверки хода по ключевой цели.

Неделя 3: усиление и аналитика

- Смотри графики: пики, провалы, время суток, когда у тебя максимальная отдача.

- Попробуй «пакетирование»: сходные задачи выполняй в блоках по 40–50 минут, бот подскажет ритм.

- Добавь элемент игры: streak, маленькие награды. Смешно, но работает.

Неделя 4: пересборка и фокус

- Удаляй лишнее. «Нет» — это тоже инструмент продуктивности.

- Укрупняй то, что стабильно получается, и убирай то, что системно не заходит.

- Сделай честную ретроспективу месяца и составь план на следующие 30 дней. Бот поможет вопросами.

Инструменты и интеграции: чем дополнить бота

Мне зашло комбо: бот для ритма, календарь для времени, заметки для деталей. Я синхронизировал слоты в Google Calendar, хранил идеи в Notion, а недельные планы — в легком канбане. Иногда использовал геймификацию для настроения: например, Habitica — когда хочется чуть больше игры в этом строгом деле. Но ядро — всё равно бот: он ставит ритм, остальные инструменты стройно встраиваются вокруг.

Как вывести на новый уровень: метрики и ретроспектива

Главный вопрос месяца: по каким маркерам понять, что ты действительно растешь, а не просто красиво отмечаешь галочки?

- Лид-метрики: время на ключевые действия, количество сессий, процент доведения до конца.

- Лаг-метрики: завершенные проекты, отправленные заявки, сданные экзамены, готовые модули курса.

- Еженедельный обзор: 10–15 минут. Что дало наибольший результат? Что мешало? Что перестать делать?

- Правило «плюс один»: усили один работающий паттерн на 10–15%, вместо того чтобы внедрять пять новых.

Я заметил, что как только начал смотреть на «лид»-метрики (сколько реальных сессий фокуса провел), «лаг»-метрики подтянулись сами. Сюрприз? Не очень. Зато стабильно.

Частые вопросы

Сколько времени тратит бот в день?

У меня — 2–5 минут на отчеты и 10–40 минут на сами задачи. Если день плотный, я делал только «минимум 10 минут» и не корил себя. Работает лучше, чем «идеальный план» на бумаге.

Что делать, если пропустил серию напоминаний?

Ничего страшного. Включай «режим возврата»: пересмотри нагрузку, уменьши объем на 1–2 дня, поймай снова ритм. Бот в этом помогает вопросами и мягким темпом.

Как не утонуть в уведомлениях?

Поставь «тихие часы», оставь только ключевые напоминания, остальное — в дайджест раз в день. Железное правило: лучше меньше, но точно в «золотое» время.

Можно ли использовать несколько ботов сразу?

Можно, но аккуратно. Я пробовал, и чаще побеждает один, самый гибкий. Дублирование только расфокусирует.

Как понимать, что цель сформулирована верно?

Проверь на три критерия: измеримость (как поймешь, что сделал), реалистичный масштаб (10–40 минут на один шаг), контекст (где и когда именно ты это делаешь).

Помогает ли геймификация или это игрушки?

Работает, если не перегибать. Баллы и streak — это топливо старта. Дальше подключай смысл и стратегию, иначе интерес угасает.

Мой итог и личные выводы

Если коротко: за месяц с ботом я убрал шум, собрал рутину, довел до конца несколько подвисших задач и стал спокойнее смотреть на большие проекты. Технология не заменила мотивацию, но выстроила рельсы, по которым ей легче идти. А еще это не про жесткость — скорее про дружелюбную ясность, будто рядом тихий напарник, который вовремя спросит: «Ну что, сделаем маленький шаг?» И ты делаешь.

См. также

- Обзор TickyAI: как он меняет подход к привычкам

- Геймификация продуктивности: почему TickyAI мотивирует лучше

- Как Telegram‑бот помогает менять привычки и мотивацию

- Челлендж 21 день: меняем привычки с AI

- Лучшие Telegram‑боты для бизнеса и саморазвития

Где почитать и что попробовать дальше

Если интересен живой опыт, кейсы и новые фишки автоматизации, загляните в сообщество — там всегда найдется кто-то, кто уже решал похожую задачу и поделится коротким, но точным советом. И да, пусть это будет не гонка за идеальностью, а спокойная, но упрямая работа. По чуть-чуть. Каждый день. Оно правда собирается в большие штуки.

Хотите быть в курсе последних новостей о нейросетях и автоматизации? Подпишитесь на наш Telegram-канал: TickyAI